| 疾病簡介 | 病原:

由Nodaviridae科,betanodavirus屬之Nodavirus引起,依病毒外鞘蛋白T4基因序列可分成SJ、TP、BF、RG四種基因型。BF基因型的宿主皆為冷水魚,而RG型的宿主皆為溫水魚。台灣目前所有的分離株皆屬於RGNNV基因型。

感染物種:

可感染宿主極為廣泛,已有3個目,10個科,20餘種海水魚遭受神經壞死病毒的感染。包括孔雀魚、鱸滑石斑、點帶石斑、歐洲鰻、黃臘鰺、橫笛鯛、海鱺、淡水鯰魚、日本鰻、蓋斑鬥魚 、烏魚、台拉燕魚、川紋笛鯛、四絲馬鮁、籃子魚、銀紋笛鯛、虱目魚、吳郭魚等魚類。

好發季節:

水溫越高,病徵出現愈快,死亡率也愈高,疫情於夏季達到高峰。 |

|---|

| 病因 | Nodavirus |

|---|

| 臨床症狀 | 有不同程度之神經異常行為(如不正常游動、呈現喪失平衡能力、做螺旋或翻圈泳姿,靜止時腹部朝上漂浮)、體色變深。會引發1吋左右魚苗大量死亡,死亡率可達100%。 |

|---|

| 肉眼病變 | 病魚明顯體色變深,成魚感染臨床症狀不明顯或沒有任何症狀。本病內臟無特徵性肉眼病變。 |

|---|

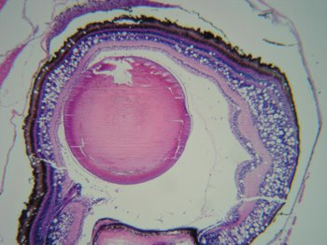

| 組織病變 | 組織病理病變為於視網膜及腦、脊髓的神經細胞發生壞死與空泡化病變。在空泡化病灶的腦組織及視網膜細胞內可觀察到非常多的嗜鹼性質內包涵體(Inclusion body)。 |

|---|

診斷方法 | 一級初步診斷:病魚明顯體色變深,1吋左右魚苗大量死亡。

二級初步診斷:中和抗體試驗(Serum neutralization, SN)套組呈現陽性反應。

三級初步診斷:特徵性組織病理病變為於視網膜及腦、脊髓的神經細胞發生壞死與空泡化病變。

一級確定診斷:呈現喪失平衡能力、模式性螺旋或翻圈泳姿,腹部朝上漂浮,1吋左右魚苗大量死亡,死亡率可達100%。

二級確定診斷:反轉錄聚合酶鏈反應試驗(Reverse transcription polymerase chain reaction, RT PCR):偵測病毒基因片段。細胞培養:利用細胞株(SSN-1)培養病毒,並鑑定之。

三級確定診斷:基因鑑定。 |

|---|

| 預防控制 | 飼養管理控制

1.篩選無帶病毒種魚及降低種魚生殖季節受到緊迫因子。

2.維持水質穩定並適度供餌,減少緊迫。

3.對動物性生物餌料進行監控及檢測。

4.確實執行洗卵及養殖用具、池水消毒,以降低環境中病毒數量。

5.防止鳥獸及野生水生動物,海蟑螂等機械傳播之媒介。

6.病死魚應妥善處理以減少疾病之傳播。

疫苗發展現況:

1.以口服或浸泡方式為現在施用疫苗的主流方法。

2.多醣體可以激發非專一性的免疫力,所以將多醣體混入人工餌料中,餵食石斑苗,結果對提升石斑苗抗病毒能力也很有幫助。

3.有學者研究以選殖之NNV 單源抗體之基因,利用基因工程的方式來大量生產此抗體,可降低抗體的生產成本;當NNV 單源抗體的基因轉殖魚細胞,魚細胞會表現NNV 抗體來抵抗NNV 感染。 |

|---|

圖片: |

病魚明顯體色變深

於視網膜細胞發生壞死與空泡化病變 圖片來源: https://aqua.nvri.gov.tw/disSheet.aspx?id=%2fpXW2TyEPAg%3d |